症例

1人ひとりに

1つひとつ

最適な治療方法を

症例1

顎の審美修復

この患者さんの場合には、夜間の歯ぎしりが非常に強く、下の歯で上の歯を壊してしまっていたのです。被せ物をかぶせたからもう大丈夫、というわけではありません。天然の歯を壊してしまうくらいですので、セラミックの歯はかぶせて終わり、では、また壊してしまうのです。

エナメル質剥離のみならず、加齢による着色や、ヒビ(クラックと言います)もあり、元のご自身の歯にコンプレックスがあったようですが、キレイになった!と非常に満足されていました。再発を防ぐため、ナイトガード(就寝時の歯ぎしりから歯を守るマウスピース)の着用をお願いし、きっちり守っていただいております。

症例2

歯の色・形の改善

歯肉の状態をなるべくキレイに見せるため、メタルコアは全て除去、根の治療を全てやり直し、被せ物を製作しました。非常に多くの歯を治したので、ほとんど毎週通っていただきながら、最終的なものが入るのに1年程度要しました。

この患者さんは男性の患者さんです。もともと入っていた被せ物が丸みを帯びた女性的な形をしており、診断用wax up(治療計画を立てる際の立体的な設計図のようなもの)、その後に入るプロビジョナルクラウン(仮歯)にて形態を技工士さん、患者さんと3人で徹底的にディスカッションし、その都度、製作を担当する技工士さんにも立ち会っていただき、最終的に満足のいく仕上がりとなりました。

患者さんより私たちのほうが知識があるのは当たり前のこと、 こちらから治療法を押し付けるのではなく適宜アドバイスを差し上げながら 一緒にゴールを目指していくスタンスを大事にしています。

症例3

入れ歯使用時の

お悩みへの対応

歯が欠損してしまった際に入れ歯を使うということは欠損の拡大を防ぐためには有効なことが多いのです。歯科治療は基本的には人工物で補うことが多いですが、その中でも入れ歯は大きさが非常に大きいため、なるべく違和感ないように製作を行っていきます。しかしながら、どうしても耐えられない方、これから入れ歯を一生使っていかなくてはいけない、という事自体をご自身で受け入れられない方が多いことも事実です。インプラント治療は誰でも受けられる治療ではありませんが、適応を誤らず、しっかりとメインテナンスを受けていただける患者さんにとっては福音となることもあります。

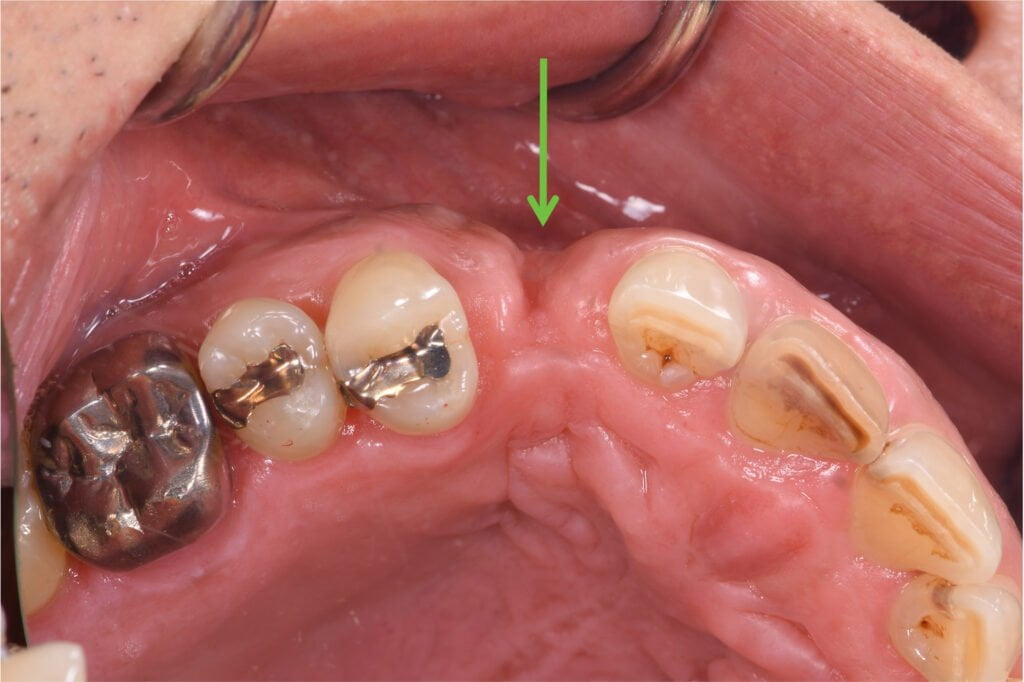

また、上唇小帯(上の歯の付け根のスジ)が歯に近いところに付着しており、 歯ブラシが当てづらいとのことでしたので、上唇小帯切除も行いました。

症例4

歯列不正と

歯の動揺の改善

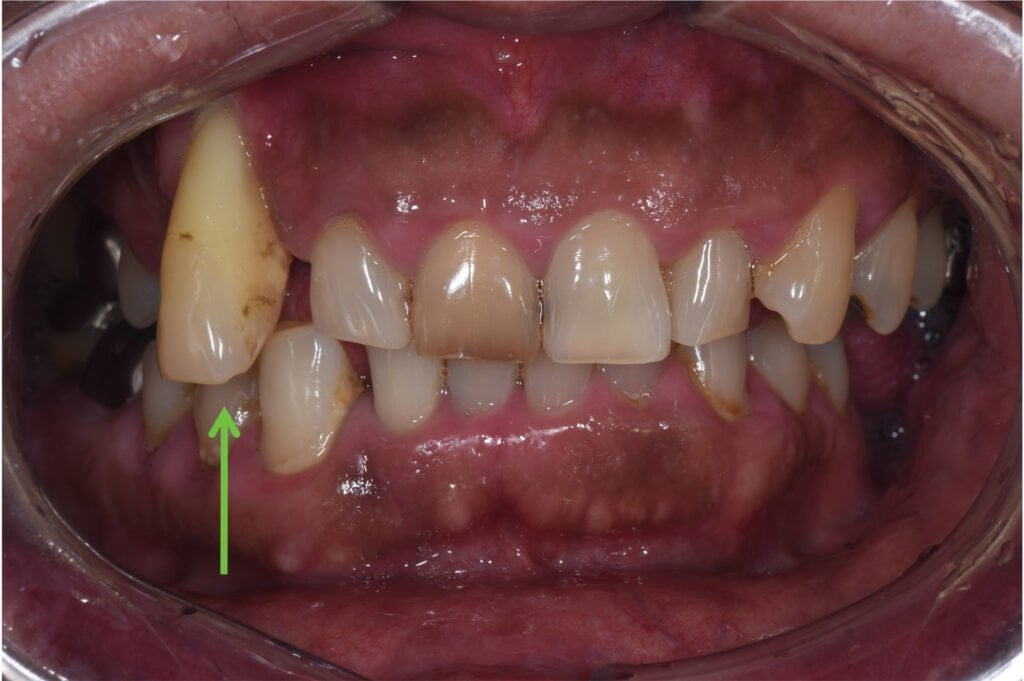

筋を挟んで左右の歯が本来であれば1番前に来る、上顎中切歯なのですが、顔の真ん中(正中)と歯並びの真ん中に著しい変位があった症例です。被せ物をやり直して顔の真ん中と歯の真ん中がなるべく揃うよう、1歯分ずらして被せ物の形態をつくりました。顎の関節の異常や機能的な問題は生じておりません。

症例5

前歯脱落の治療

フェルール効果とは、被せ物を作る際に十分な天然の歯の高さがあることにより発揮できる、被せ物が脱離に抵抗する維持力のことです。被せる部分が自分の歯でなく土台であった場合に維持力が弱まり、脱落しやすくなったり、最悪の場合は、歯が割れてしまうこともあります。歯が割れてしまうと、残念ながら残す方法はありません。

フェルール効果が発揮できるように矯正的な力を使って歯を出してきて、また歯肉の位置を人工的に下げて、この効果を向上させました。様々な工夫を凝らすことで、歯が長持ちするように心がけております。

症例6

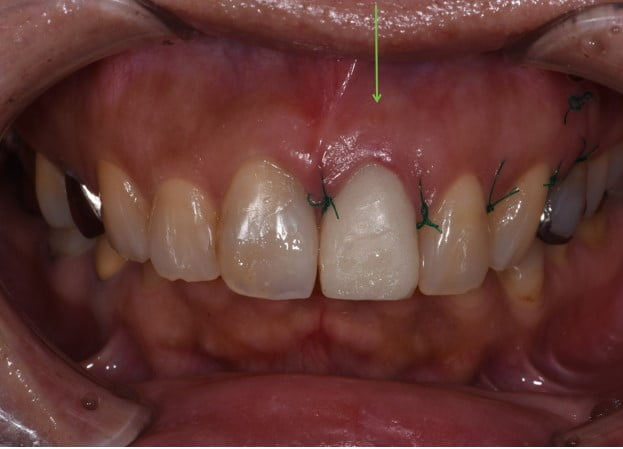

歯ぐきの見た目改善

ただ被せ物をやり直すだけですと、下の歯との兼ね合いもありますので、歯を長くすることができません。患者さんと相談の上、歯肉の位置を少しばかり、上げることにしました。そうすることでスマイルした時に出る歯ぐきも最初より短くなり、とても満足されていました。

症例7

口腔状態不良のあらゆる改善

口腔清掃状態不良、咬合も崩壊していた症例です。徹底的な歯周病治療、保存不可能な歯の抜歯、インプラント治療と歯冠修復により咬合の再構成と審美性の向上を達成しました。ここまでの回復には時間を要し、術者のみの独りよがりの治療では達成不可能です。

今回のように患者さんのモチベーションの向上がよほど向上しない限りは達成できなかったことでしょう。遠方の患者さんですが、モチベーションが向上し、現在は一ヶ月に一度のペースで定期検診で来院中です。

症例8

過去の根管治療による

着色の改善

この、いわゆる”神経”は正式名称を歯髄と言います。歯髄には神経だけでなく、血管も中に入っているのです。治療の際に一部残った歯髄から遊離するヘモグロビンが遊離することにより、内因性の着色が、後ほど現れて来るのです。こういった場合は表面からクリーニングをしても、内側からの着色を除去することはできません。

この患者さんの場合には歯の表面に人工物が入っていないため、非常に綺麗に仕上がり、ご満足いただけました。ただし、こういったケースの場合、多くはレジン充填という虫歯の治療に使う材料でパッチワークのようになっていることが多いのが現状です。そういった場合にはホワイトニングを行なってもレジンは漂白できないため、クラウンを装着したり、ラミネートベニアという付け爪のようなものを表面に貼り付けて修復することが多くなります。

症例9

歯肉の着色除去

術後、数日程度は刺激物がしみることがありますので、飲食に少し制限がでますが、処置時間も10分前後と短く、喫煙による歯肉の着色を気にされている方にはオススメの治療法です。

症例10

う蝕の治療・予防

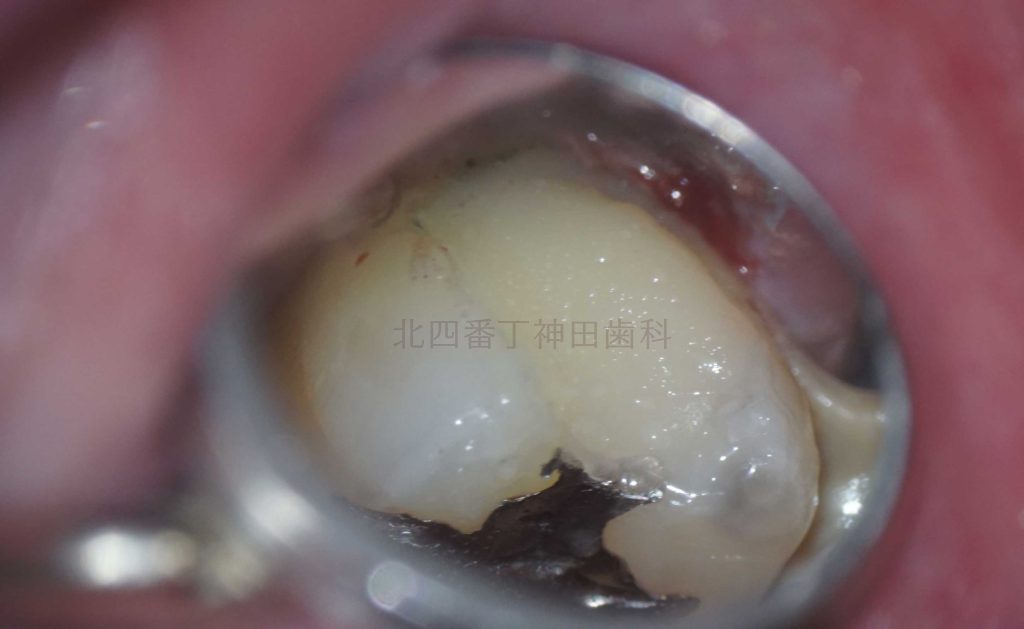

左下の親知らずに接していた部分から大きなう蝕になっていました。親知らずの周囲は歯ブラシが当たりにくいため、清掃不良になり、虫歯や歯周病になりやすい場所です。ご自身での清掃が難しい場所は、歯科医師が治療する際にも難しい場所です。こういったケースでは抜髄処置(いわゆる”神経”を取る治療です)を行うことが多いです。

幸い、この方の場合には、あと一歩のところで歯髄には齲蝕が到達していなかったため、抜髄処置は免れました。ただあくまで、”あと一歩”のところだったことは変わりません。また、修復する際に若干の工夫はしているものの、場所的には難しいことは何も変わらないのです。

他のページにも記載しましたが、レジン充填もあくまで、代替材料で修復しているにすぎません。人工物は齲蝕にはなりませんので、次にこの歯が齲蝕になった場合には、修復した周りのところから齲蝕になっていくのです。治療の際の虫歯の取り残しがあると、またすぐに虫歯が広がり、歯髄に到達してしまうことでしょう。このような処置の際にはマイクロスコープを用いて拡大視野で治療を行うことは必須と考えています。

「治療がうまくいった、なおった!」ではなく、同じところから、また、違うところも、同じく痛い思いをしないために日々の手入れはもちろんのこと、初期の虫歯は、痛みが全くありませんので、我々プロによるチェックが欠かせないのです。

症例11

歯の根の痛みの治療

症例12

インプラントによる前歯の審美回復

インプラント埋入後

上部構造装着後

治療前

治療後

治療後

症例13

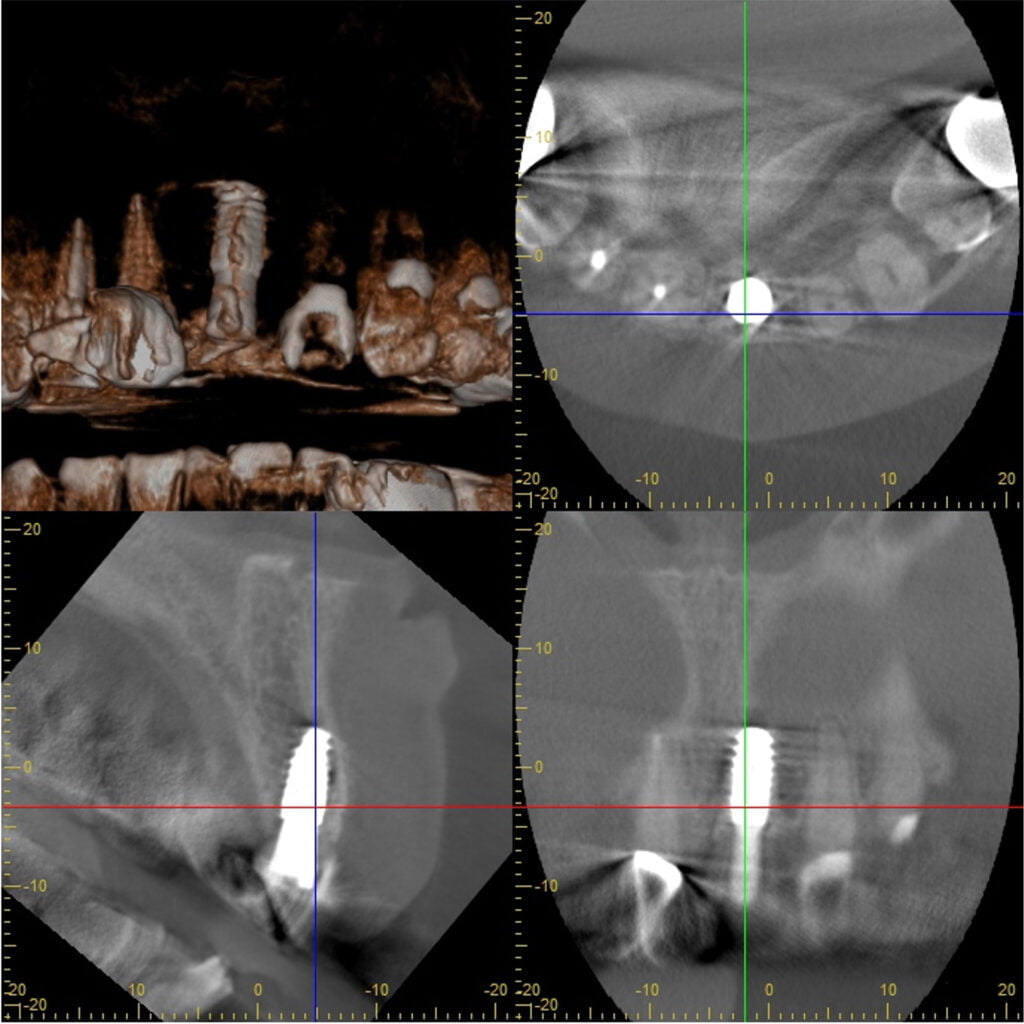

インプラント+GBR(骨再生誘導法)

このケースでも歯肉への影響を考え、スクリュー固定にて固定して初診時と比較すると自然な歯が入り、患者さんはとても満足しておられました。インプラントが入った部分もさることながら、初診時と比較すると全体的に歯周病の状態もかなり改善し、引き締まり、健康な状態になったことがよくわかります。歯周病もさることながら、寝ている時の歯ぎしりもひどいため、就寝時のマウスピースを着用していただいております。

抜歯前

抜歯後

抜歯後

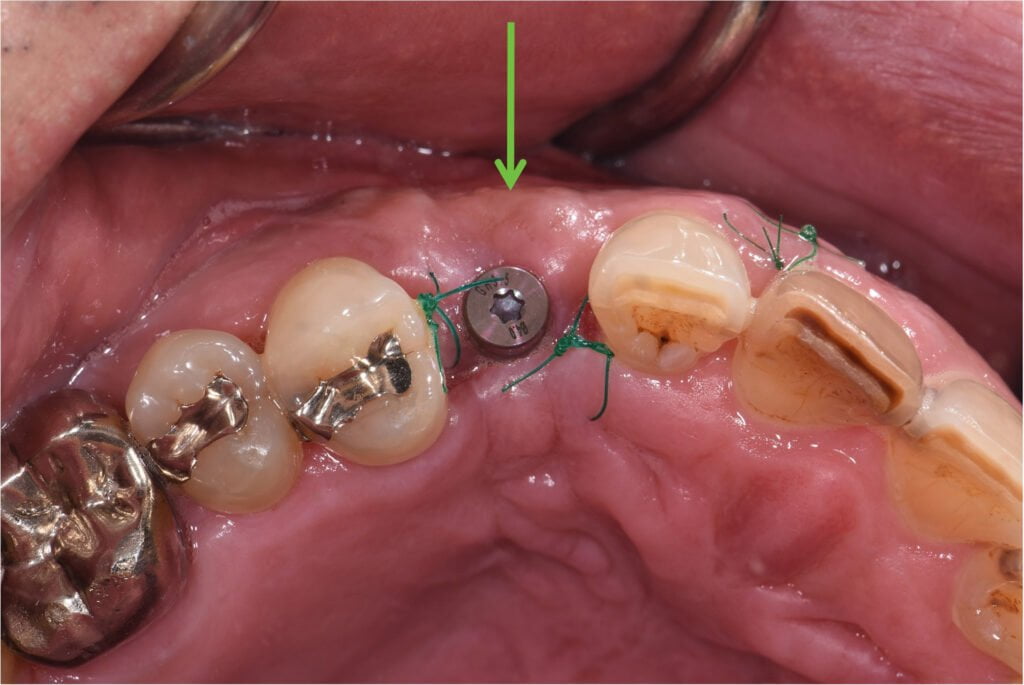

二次手術後

治療後

治療後

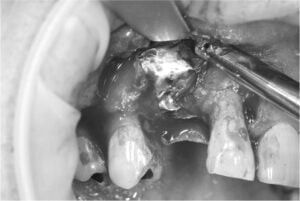

手術中の写真です。歯を支える骨も著しく吸収していたため、GBRを行いました。骨補填剤の充填後、チタンメッシュにて被覆し、6ヶ月待機して二次手術を行いました。

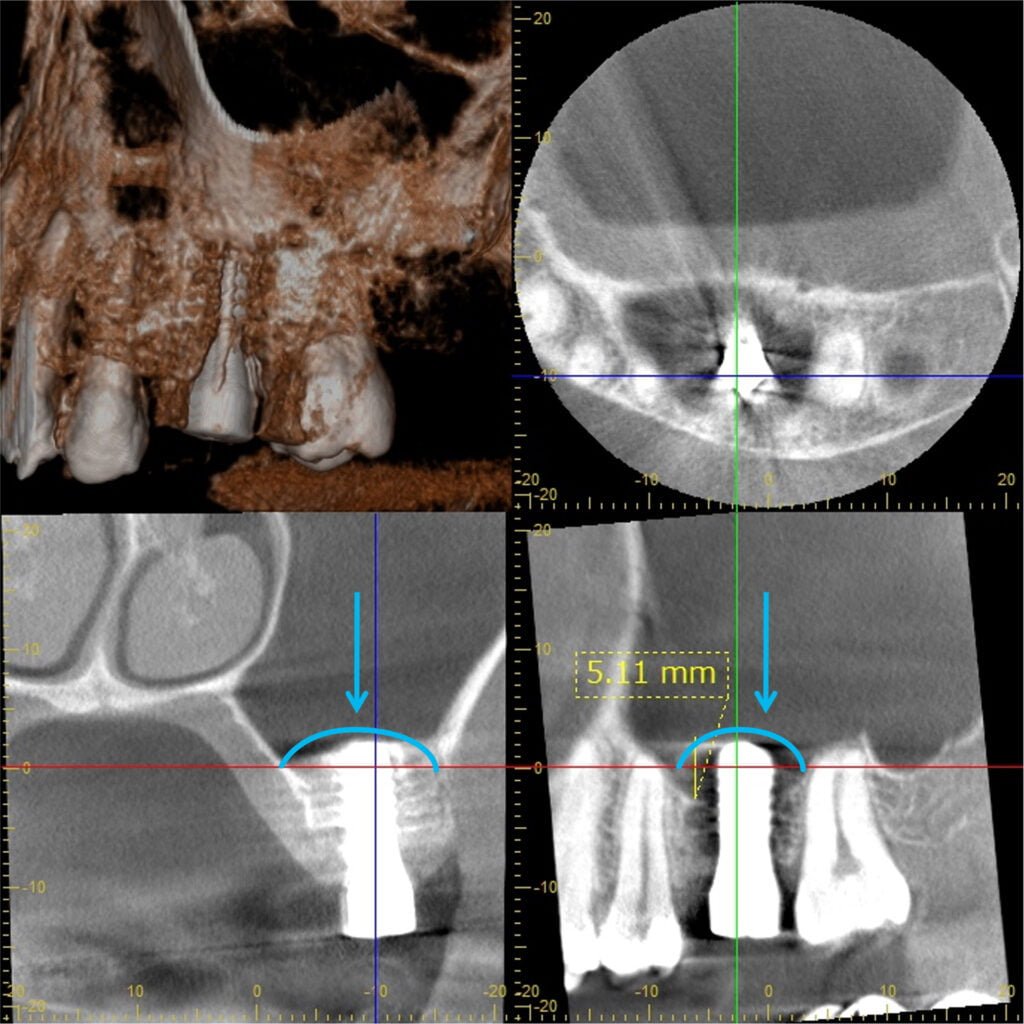

症例14

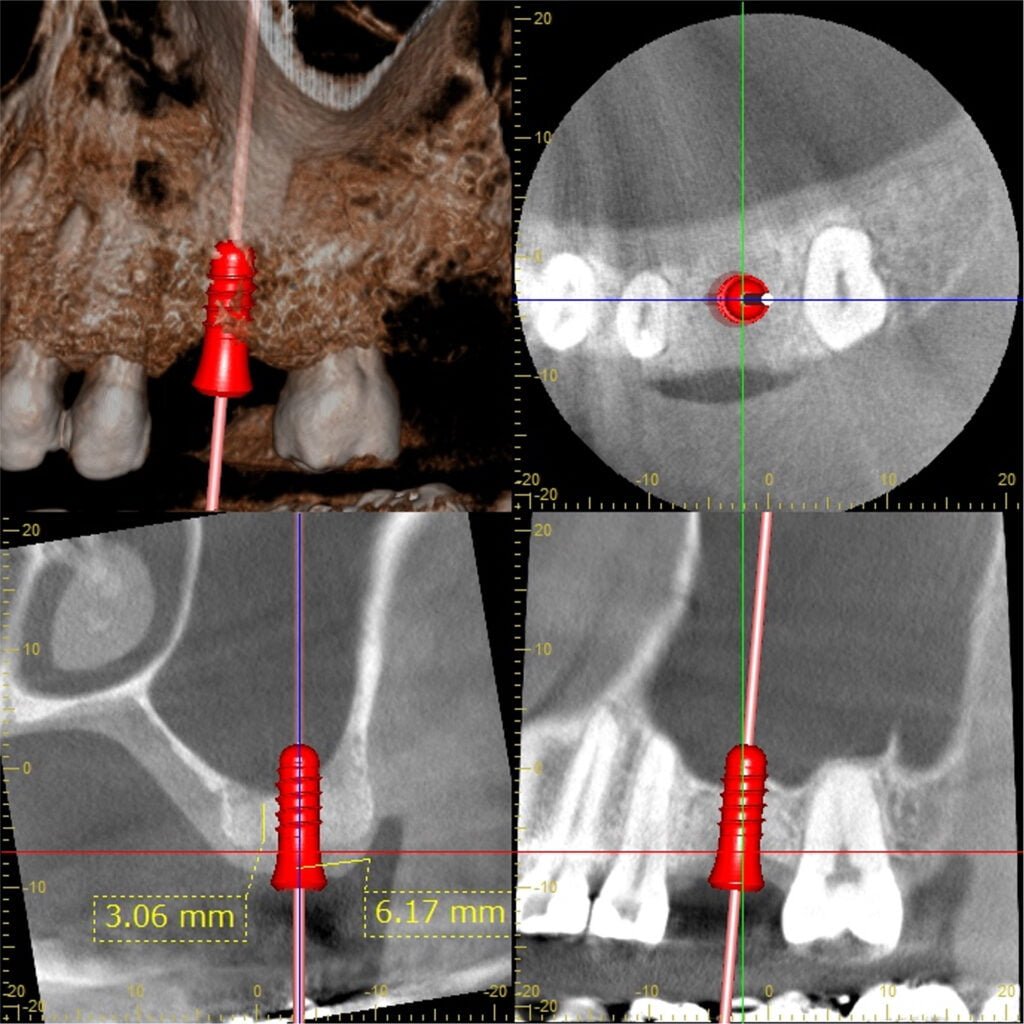

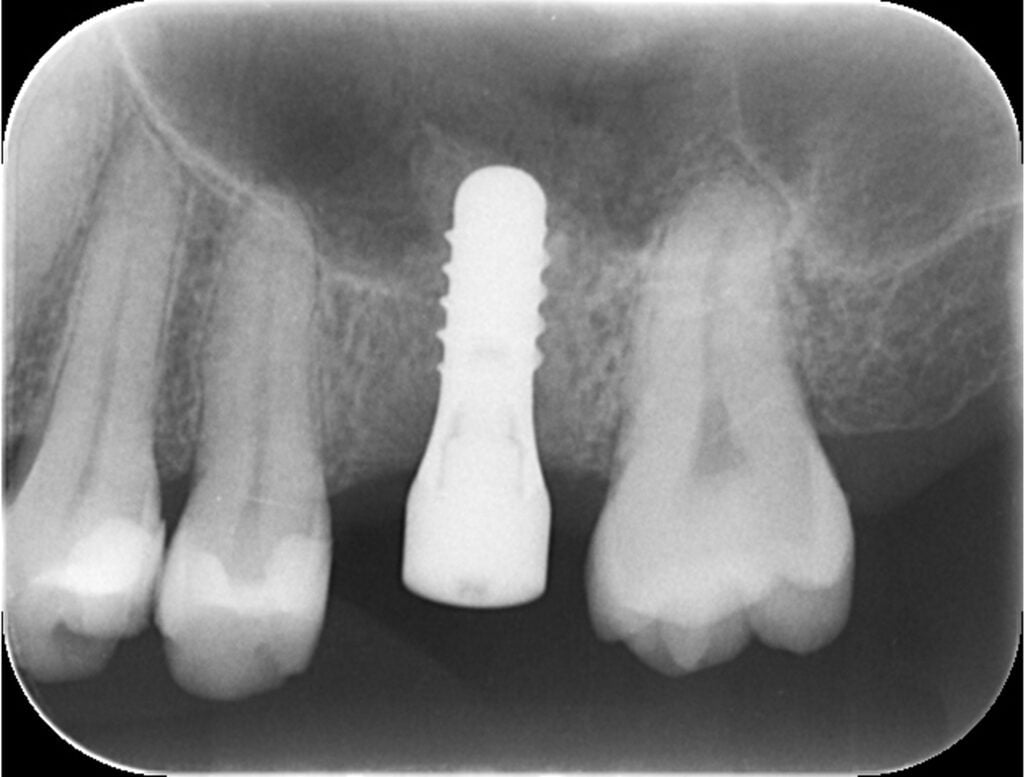

インプラント+ソケットリフト

左上の歯が割れてしまい、抜歯となった患者さんです。上の大臼歯(奥歯)は骨の厚みが薄く、そのままではインプラントを入れられないことが、よくあります。術前の計画で骨の厚みを計測したところ、やはりそのままでは上顎の骨が薄く、そのままインプラントを埋入すると上顎洞に突き抜けてしまうため、骨の造成が必要と判断いたしました。事前のシミュレーションの結果、上顎洞底を5mm持ち上げて骨の造成を行うことでインプラントが埋入できることがわかりました。(このケースではソケットリフトという術式を用いています。)歯を失ってしまったことは残念だけれど、隣在歯を傷つけることなく、歯を補うことができてよかった、ととても満足されておりました。

治療前

事前のシミュレーション

治療後

インプラント埋入後

症例15

ガミースマイル改善

治療前

治療後

治療前

治療後

お顔の写真や、型から起こした歯型から顔に調和した歯の形、歯茎からの出具合、歯の形態、縦横の比率を事前に入念にシミュレーションすることにより、術後の仕上がりを予測した外科用テンプレートを作成し、万全の準備をした上で手術していきます。手術時間は90分かかりました。時間がかかって大手術のような感じがしますが、顕微鏡を覗きながら、繊細で丁寧な手技が必要になるため、処置時間を長めにとらせていただいています。手術の際に必要な切開、かぶせ物との境目の位置、かぶせ物の形態を作っていき、手術が終わって帰りには理想的な形に仕上げた仮歯を装着してお帰りいただきました。縫合した糸が痛々しいですが、術後の痛みはほとんどなかったとのことでした。(※個人差があります)

症例16

マウスピース矯正(インビザラインGO)

30代男性、前歯の歯並びを気にしておられました。当院でインビザラインGo(前歯に特化したマウスピース矯正)を行なった患者さんです。軽度ではありましたが、ご本人が気にされておりました、前歯の反対伵合(クロスバイトといいます)、ならびに下の前歯の歯並びが改善されました。当院では矯正歯科医監修のもと、前歯部のマウスピース矯正を行なっています。マウスピース矯正では対応が難しいケースや、何かあったときのフォローは矯正歯科医の先生にしっかりとフォローしていただいております。矯正治療中はちゃんと歯が動いているかの定期的な確認に来ていただき、万が一動いていない場合や、予定外の動きをしている場合にはすぐに修正をかけます。

【期間・回数】 4ヶ月・7回(カウンセリング・検査含む)

【費用】 自由診療:マウスピース型矯正装置(部分矯正)

総額 400,000円(税込 440,000円)

【リスク・副作用】歯磨きがわるい場合には、虫歯や歯肉炎が進行することがあります。顎関節が弱い方の場合、関節異常が出ることがあります。矯正治療中顎の関節に音がする、痛くなる、口が開きにくくなる、といったような症状が出た場合には直にお知らせください。その場合は顎関節症の治療をすることがあります。 長期の矯正治療により歯根吸収が生じる恐れがあります。治療後、知覚過敏や痛みなどが出たり、吸収された骨が再生しなくなることがあります。歯肉が退縮して歯が長く見えたり、歯と歯の隙間が広くなったりすることもあります。

3.5ヶ月で

矯正治療終了

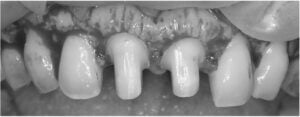

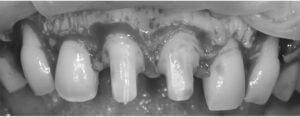

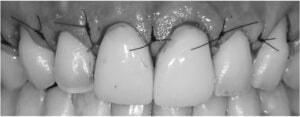

症例17

ダイレクトボンディング

歯冠長延長術

PFZ(セラミッククラウン)

40代女性、前歯の歯並びを気にしておられました。当院にてダイレクトボンディング、歯冠長延長術、セラミックを用いた修復を行なった患者さんです。ご本人が気にされておりました、前歯の不適合修復物、歯肉の不調和が改善されました。こういったケースの場合には。矯正治療も視野に入りますが、この患者さんの場合には歯冠長延長手術にて対応いたしました。とても自然に仕上がった!と満足しておられました。保険診療のレジン充填ではあまり治療時間をかけられないため、劣化しやすくなります。処置内容の詳細はこちら。

【期間・回数】 4ヶ月・7回(カウンセリング・検査含む)

【費用】 自由診療:

ダイレクトボンディング 40,000円(税込 44,000円)

歯冠長延長術 100,000円(税込 110,000円)

PFZ 160,000円(税込 176,000円)

PFZ保証料15,730円

計 345,730円

(※治療費用は治療当時のものです。費用を見直すこともありますので、最新の治療費用は料金表をご確認ください。)

【リスク・副作用】

歯磨きがわるい場合には、虫歯や歯肉炎が進行することがあります。顎関節が弱い方の場合、関節異常が出ることがあります。矯正治療中顎の関節に音がする、痛くなる、口が開きにくくなる、といったような症状が出た場合には直にお知らせください。その場合は顎関節症の治療をすることがあります。治療後、知覚過敏や痛みなどが出たり、吸収された骨が再生しなくなることがあります。歯肉が退縮して歯が長く見えたり、歯と歯の隙間が広くなったりすることもあります。

治療前

治療後

ダイレクトボンディング

歯冠長延長術後、仮歯の装着

セラミック修復

上記治療症例はこちらの料金表の組み合わせになります